Валерий Панюшкин. Фото Ольга Павлова

Первую неделю войны я не находил себе места. Метался по дому и звонил во все оставшиеся свободными СМИ с просьбой отправить меня на войну простым репортером. Эта война для меня отличалась от всех предыдущих захватнических войн, которые вела Россия, тем, что нельзя было про эту войну рассказывать, нельзя было влезть в самое ее пекло и писать про то, как амбиции политиков и генералов разрушают жизни простых людей. Я звонил во все возможные редакции и просил: «Отправьте меня туда!» А редакторы, в большинстве своем старинные мои товарищи, отвечали: «Забудь о военном репортерстве. Тебе пятьдесят лет, у тебя нет ни одной целой ноги, а военный репортер должен в первую очередь быстро бегать. Забудь!» И я бесился.

Неделю спустя я придумал себе на этой войне место. Я стал писать книгу о беженцах. Книга, конечно, не могла остановить войну, но мне стало легче. Я чувствовал, что в меру своих сил – в полную меру моих небольших сил – персонализирую этот кошмар, превращаю сухую статистику военных жертв в истории конкретных людей, у каждого из которых есть имя, цвет глаз, профессия, дети, хронические болезни, старенькая мама и любимая собака – и каждый потерял дом.

Я собирал эти истории полгода. Я написал эту книгу. И среди сотни рассказанных в книге историй одна особенно не дает мне покоя – малыш из Мариуполя.

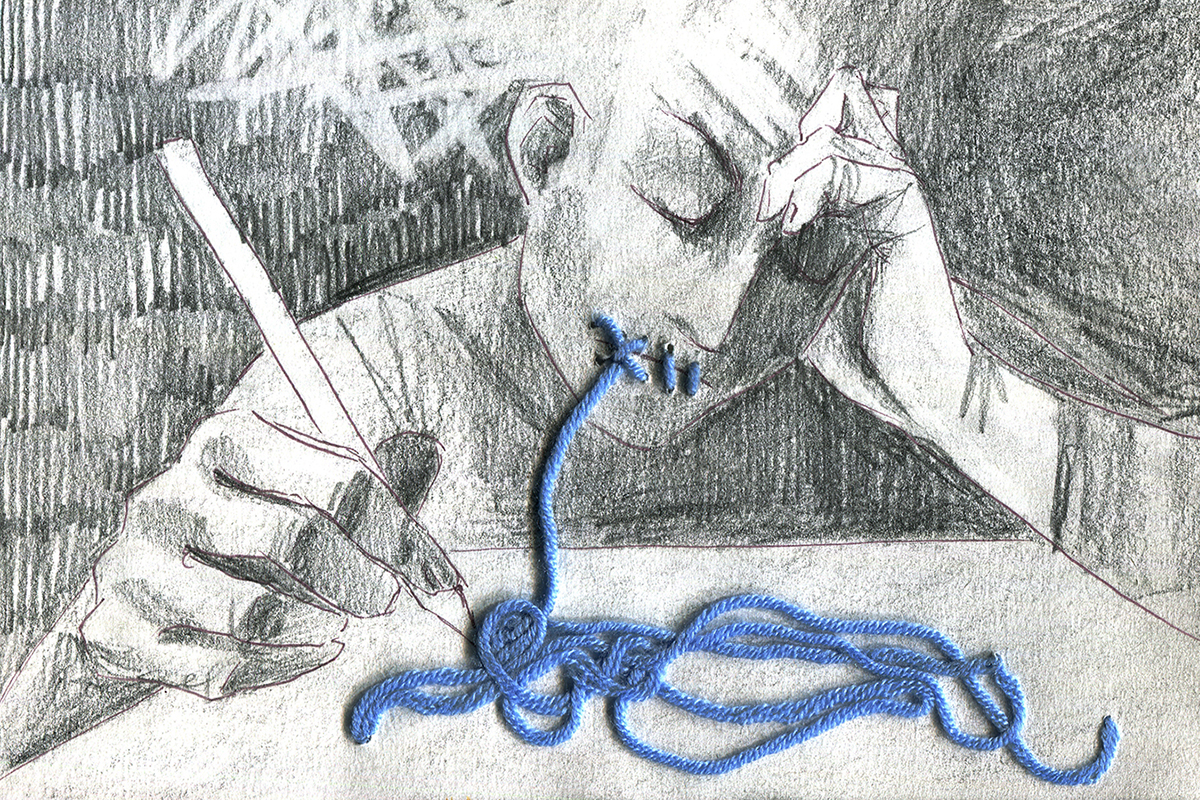

Иллюстрация Алиса Кананен/SpektrPress

Один из моих героев рассказывал мне, как вывозил из Мариуполя семью в самый разгар боев за этот город. Они ехали колонной из двадцати машин, соседи и знакомые. Кто-то сказал, что колонной выехать легче. Прежде чем отправиться в путь, они договорились не останавливаться, что бы ни случилось. Даже если пробьют шины, просто продолжать двигаться на спущенных колесах. Даже если подобьют в колонне какую-то машину, просто объехать ее и двигаться дальше. Не останавливаться, не помогать, иначе погибнут все. Так они решили. И отправились в путь.

Почти в самом центре города, по словам моего героя, колонна попала в танковый бой. Вряд ли танкисты целились по гражданской колонне, скорее просто палили друг в друга. Но один из снарядов взорвался прямо перед Газелью, за которой в колонне ехала машина моего героя. Был огонь и дым. Трудно было понять, что происходит. Наверное, взрослые, которые сидели на передних сиденьях Газели, погибли от этого взрыва. Но, кажется, из задней двери Газели выскочил мальчик, малыш лет пяти, выскочил и побежал к ближайшим домам. И спрятался где-то в воронке или в подвале или где он там мог спрятаться.

Колонна не остановилась. Малыша никто не стал искать. Никто не знает, где он, что с ним и был ли он на самом деле. А я не могу перестать думать о нем.

Если верить воспоминаниям героя моей книги, малышу было примерно столько же лет, сколько моему младшему сыну. Я представляю своего сына, прячущегося в воронке или в подвале посреди танкового боя. Жив ли он, этот малыш? Сумел ли спастись? Нашел ли родных? Был ли найден родными? Или отправлен в детский дом где-то на территории России? Помнит ли свое имя? Ищет ли его кто-нибудь?

Разумные критики скажут мне, что мой малыш из Мариуполя ничем не отличается от «распятого мальчика», история которого оказалась фейком. Действительно возможно, что «малыш из Мариуполя» -- плод травмированной фантазии героя моей книги. Но были же наверняка и другие малыши с подобными судьбами.

Иллюстрация Алиса Кананен/SpektrPress

Вопрос в том, зачем мы складываем легенды о них, об этих пропавших малышах – с какой целью?

Целеполагание военного времени устроено так, что всякому нормальному человеку за пропавшего малыша хочется отомстить врагу. Жажда мщения вскипает в сердце. Это можно понять. Но мстить стараются солдатам и генералам, а месть неизменно падает на головы мирных жителей, таких же малышей.

Целеполагание мирного времени устроено по-другому – найти пропавшего малыша. Всех пропавших малышей. Живыми или мертвыми. Найти, вылечить, утешить или оплакать.

Как сменится целеполагание, так и кончится война.