Фото Виктория Назарова, предоставлено продюсером спектакля «Кремулятор» / Spektr. Press

Фото Виктория Назарова, предоставлено продюсером спектакля «Кремулятор» / Spektr. Press

По Берлину он ездит на мотоцикле. В черном шлеме с пластиковым забралом. Затянут во все черное — куртка, штаны, перчатки. Имидж — байкер со стажем. Наверное, в этом прикиде Максим Суханов мог бы сыграть Командора в каком-нибудь суперавангардном «Каменном госте». Или самого Дон-Жуана, а может, и Сганареля. Почему нет?

На самом деле, Суханов — очень пластичный артист, любящий менять маски и роли. Несмотря на образ «священного чудовища», который он успешно моделировал и внедрял в зрительское сознание со времен своей юности, сам он человек деликатный, интеллигентный, проницательный. И вся эта его байкерская брутальность, поначалу бьющая наотмашь, странным образом контрастирует с негромким, вкрадчивым голосом, внимательным, заинтересованным взглядом, застенчивой улыбкой.

Мы давно не виделись. Я знал, что он уволился из Театра имени Вахтангова в первые же дни войны в 2022 году. Мне даже удивительно, как долго он был там в труппе. Не знаю, зачем ему это было надо? Как мне казалось, Максим всегда существовал наособицу. Играл там и здесь. Много снимался. Занимался разными бизнесами, включая легендарный клуб «Маяк» и ресторан «Лабарданс». В интервью об этой своей деятельности предпочитал не распространяться. Деньги любят тишину. Давайте лучше про творчество, про роли… Кому интересно про рестораны и буфеты?

Максим Суханов — классический герой 90-х. Это его время, его персонажи, его люди и страсти. Все эти «стрелки», сходки, барсетки и дипломаты, набитые под завязку долларами… Воловьи загривки, бритые под ноль затылки, золотые цепи с православными крестами. Всю эту мрачную крутизну, уголовную романтику и экзистенциальную фатальность Максим почувствовал и сыграл, наверное, точнее других.

Может, потому что никогда не вживался в предлагаемые обстоятельства до конца. Сохранял дистанцию. Одного из его героев звали «Феликс, профессиональный убийца по прозвищу «Бриллиант». Это как раз про Суханова-актера. Можно только пожалеть, что его путь в свое время не пересекся с Алексеем Балабановым. Наверное, для черного ленфильмовского гения Суханов был слишком столичным, слишком эстетским актером театра Владимира Мирзоева, заложником вахтанговского стиля. Впрочем, сейчас об этом только можно только гадать. Жизнь сложилась, как сложилась. В последние восемь лет новых ролей в театре у Суханова не было. В основном он доигрывал старые спектакли, иногда снимался в кино и сериалах. Редко появлялся на просторах интернета, почти не давал интервью. Жил замкнуто. И большую часть года обретался в Берлине, давно ставшем для него родным городом.

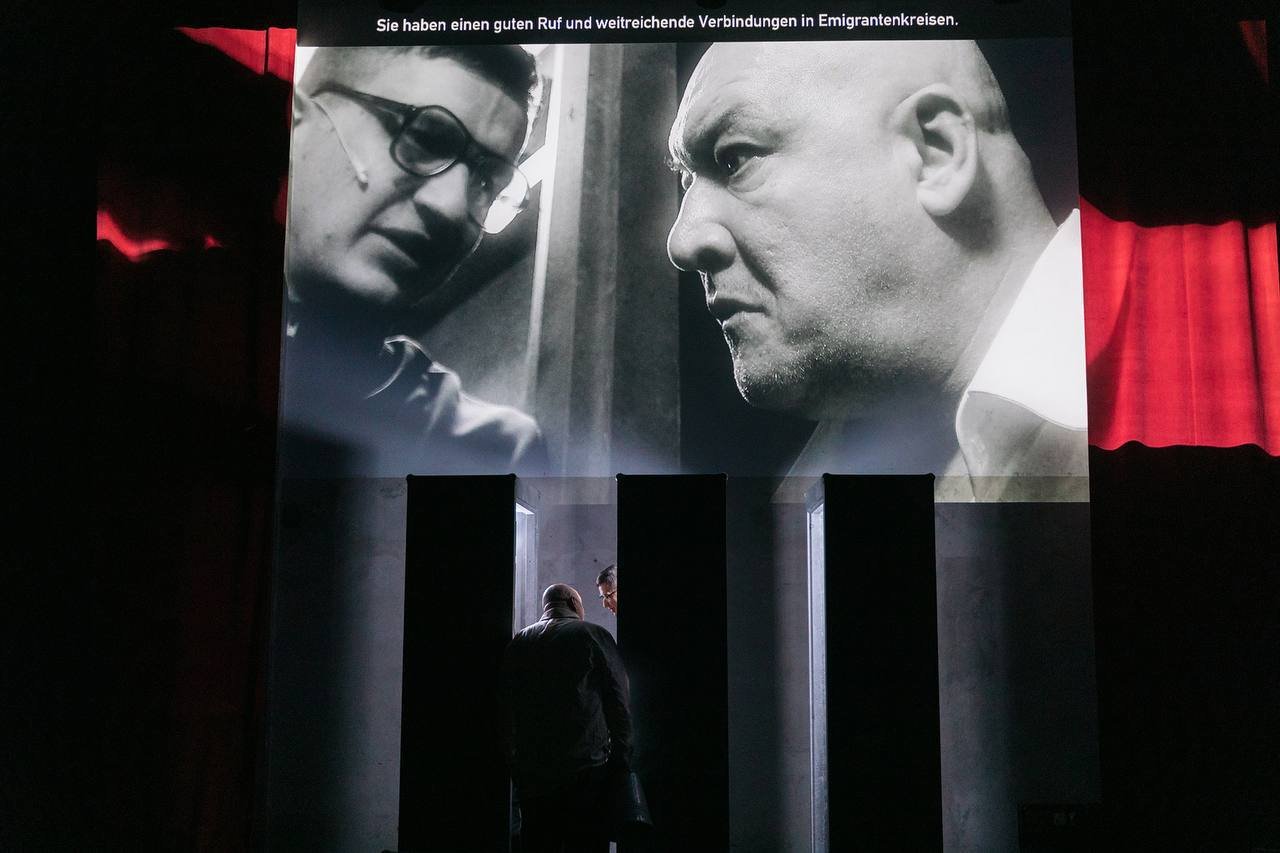

Поэтому настоящей сенсацией стало известие, что у Максима Суханова премьера — спектакль «Кремулятор» по роману белорусского писателя Саши Филиппенко в постановке Максима Диденко. В рекордные сроки продюсеру Светлане Доле удалось собрать команду российских суперпрофессионалов и выпустить сложный постановочный спектакль. О нем говорят, его ждут в других городах мира. При этом он идет на русском языке. По сути это и есть модель нового русского театра в изгнании, где практически все участники — от исполнителей главных ролей до технических сотрудников — покинули РФ сразу после начала военного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Фото Виктория Назарова, предоставлено продюсером спектакля «Кремулятор» / Spektr. Press

Первый директор крематория

У Суханова главная роль — это реально существовавший исторический персонаж Петр Ильич Нестеренко, директор Первого в СССР московского крематория на Новом Донском кладбище. Потомственный дворянин, офицер русской армии, один из пионеров российской авиации. Прошел Первую мировую войну. Был тяжело ранен. Дослужился до полковника уже в армии Деникина. Большевиков ненавидел люто. После разгрома белого движения пережил длинную эмигрантскую одиссею: Сербия-Болгария-Германия- Польша-Турция. В конце концов осел в Париже, где пополнил армию русских шоферов такси. Работал по 14 часов в сутки. Одинокая, безрадостная жизнь в квартале неподалеку от Пер-Лашез — одного из главных кладбищ французской столицы. Оно-то и станет местом его постоянных воскресных прогулок, пока он жил в Париже. Можно сказать, Петра Нестеренко влекла смерть. Его всерьез интересовало устройство и принципы работы кладбищенского крематория. А в 1924 году он, вероятно, был завербован ОГПУ — есть подтверждающие документы.

Поддавшись посулам так называемых «возвращенцев», в 1926 году Нестеренко приезжает в Советскую Россию. Он долго мыкается в поисках работы — об авиации не может быть и речи. Зато, в конце концов, он получет предложение возглавить строившийся в Москве крематорий. Сработали и отменные характеристики, выданные чекистами, и знание нескольких иностранных языков — ведь кремационные печи поставляла немецкая фирма «Топф и сыновья» (кстати, спустя годы, именно она обеспечивала доставку оборудования в Освенцим).

Вообще тема смерти — одна из ключевых в советской мифологии. «И, как один, умрем в борьбе за это» — не только припев революционной песни, это, можно сказать, программа действий многих поколений. Отсюда некоторая болезненная зацикленность на церемониях похорон и прощаний. Фактически в центре Москвы на главной площади страны большевики обустроили кладбище, в центре которого размещается мавзолей — усыпальница их вождя и учителя Ленина, а кремлевская стена была превращена в колумбарий. После открытия в 1927 года первого крематория идея «огненных похорон» считалась самой модной и прогрессивной. Ее отзвук мы находим даже в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок»: «Пробежав по инерции несколько шагов, вошедший остановился перед стариком швейцаром в фуражке с золотым зигзагом на околыше и молодецким голосом спросил:

- Ну что, старик, в крематорий пора?

- Пора, батюшка, — ответил швейцар, радостно улыбаясь, — в наш советский колумбарий.

Он даже взмахнул руками. На его добром лице отразилась полная готовность хоть сейчас предаться огненному погребению».

Но автору «Кремулятора» Александру Филиппенко явно не до смеха в духе шекспировских могильщиков или прожженных циников Ильфа и Петрова. Он настроен серьезно и основательно. По сути, вся его пьеса — это сплошной допрос, который проводит следователь НКВД с Петром Нестеренко. Судя по сохранившимся документам, тот был арестован в первые дни войны и расстрелян в подвале саратовской тюрьмы в августе 1942 года.

Фото Виктория Назарова, предоставлено продюсером спектакля «Кремулятор» / Spektr. Press

Пепел и пули

Весь спектакль держится на черно-белых крупных планах Максима Суханова, которые проецируются на экран. Лицо без грима. Никаких актерских приспособлений. Никакой аффектированной театральности. Док-драма как она есть. И только одно желание у его героя — даже не оправдаться, но объясниться. Рассказать все, как было на самом деле. И все эти имена с отчествами, которые он зачем-то помнил наизусть, и пули, которые он осторожно извлекал из праха, словно это были драгоценные улики, которые он должен был сохранить для Истории. Огонь все поглотит, все обратит в пепел и прах, а пули останутся. Но главное — это доверительная, обезоруживающая интонация предельной, последней искренности.

На самом деле свидетельские показания — особый жанр. Ведь в какой-то момент они должны стать Театром. И тут необходима сухановская мощь, его способность гипнотизировать одним взглядом, и эти его свинцовые паузы, когда вдруг становится невозможно дышать, когда осознаешь, каким адом была вся его прошлая жизнь.

- В каждой роли я пытаюсь искать какую-то полярность, — рассказывает Максим Суханов, — показывать другую сторону любого, даже самого страшного человека, каким бы он ни был. Одиночество моего героя, его желание кого-то любить, его стремление быть откровенным. Хотя в той ситуации, в которой он прожил большую часть своей жизни, откровенным быть нельзя. За всю свою сумасшедшую жизнь с войнами, революциями, эмиграцией и изнурительной работой в две смены на фабрике смерти у Нестеренко не было возможности с кем-либо просто поговорить. Следователь, по сути, единственный человек, который им реально интересуется, кто расспрашивает про его жизнь. Отсюда и готовность моего героя ничего не таить, не лукавить. Это же до какого дна отчаяния надо дойти, если у тебя остается только одна возможность быть откровенным — на допросе в застенке! Думаю, когда Нестеренко рассказывает следователю о ритуальных похоронах в Индии, или про Павла Флоренского, то между ними возникает ток взаимного притяжения…

«Кремулятор» Саши Филиппенко встал в один ряд с литературой, которая открылась нам больше тридцати лет назад, когда вместе с перестройкой на российских читателей обрушился вал документов и мемуаров, связанных с чистками, расстрелами и лагерями 1930, 40-х, 50-х годов. По воспоминаниям самого Суханова, одним из самых сильных переживаний юности было для него письмо Всеволода Мейерхольда, направленное из следственной тюрьмы Лубянки тогдашнему наркому иностранных дел и большому «театралу» Вячеславу Молотову. Там Мейерхольд подробно описывает все унижения, пытки и издевательства, которым он был подвергнут, и молит его пощадить. Конечно, закрытые архивы ФСБ хранят немало и более душераздирающих свидетельств. Но тут сработал эффект имени, с которым была связана и личная, семейная история Суханова.

- Если говорить о том, что невозможно забыть, наверное, да, это было письмо Мейерхольда Молотову. Понятно, что до меня это письмо дошло только в середине 1980-х годов. Какие-то правдивые истории про нашу историю мне рассказывал мой отчим — замечательный поэт, писатель Александр Аронов. Но когда ты все это узнаешь в 16 или 17 лет, многое представляется абсолютной фантастикой. Не в том смысле, что ты не веришь, просто кажется, что все это так бесконечно далеко, так пещерно непредставимо! Будто речь идет о временах палеозоя. Но когда ты становишься взрослее, много открывается заново. Ты понимаешь, что по историческим меркам это было совсем недавно. Например, моя родная бабушка, актриса Вера Ивановна Буреева, дожившая до 96 лет, знала лично Мейерхольда, училась в его театральном техникуме, помнила уроки биомеханики, которые там преподавали. Вместе с моим дедом, актером Константином Бузановым, она даже успела поучаствовать в спектаклях ГосТима. То есть в данном случае от Мейерхольда меня отделяло всего лишь одно рукопожатие. А потом я стал узнавать про то время многое другое. И не только то, что связано с культурой, искусством, но вообще про обычных людей, которые были выдернуты из своей жизни, а потом замучены и убиты не за что.

Фото Виктория Назарова, предоставлено продюсером спектакля «Кремулятор» / Spektr. Press

«Отпрянуть и замереть в ужасе»

Вопрос, который волнует многих сегодня: почему разоблачительная литература 1990-х по большому счету так и не сработала? А свидетельства бесчисленных преступлений режима так и не были услышаны. Наоборот, в конце концов восторжествовала официальная установка, что, мол, не надо акцентировать негатив, замалчивать подвиги, ведь победа без жертв не бывает, а Сталин вообще был эффективным менеджером.

- Думаю, когда мы стали открывать для себя архивы и документы, проливавшие свет на наше недавнее прошлое, нами владела непонятная иллюзия, что это происходит со всеми, — продолжает Суханов. — Или хотя бы со многими. Но это оказалось далеко не так. На самом деле, в 90-е годы очень узкий слой российской интеллигенции подключился к этому процессу. Большинство людей то ли по лени, то ли из-за нежелания нарушить собственный душевный комфорт, то ли потому, что большинству надо было элементарно выживать в новых экономических условиях, работая на нескольких работах, оказались более или менее равнодушны к открывшейся правде. А ведь работа по постижению и осмыслению содеянных преступлений должна быть всеобщей. Тут все должны работать как сообщающиеся сосуды — общество, культура, власть. Все должно было быть подчинено одной цели. Этого не было сделано. В 1990-е годы все бросились зарабатывать деньги. И в 2000-е было не до того, а потом и тем более. В итоге всенародного покаяния на национальном государственном уровне так и не произошло. Хотя я не считаю, что усилия по возвращению имен и реабилитации невинных жертв были напрасными. Мне кажется, что содеянное даже по капле, но во имя справедливости, не может пройти бесследно…

«Кремулятор» — спектакль про смерть. О том, какие она принимает обличия, кого выбирает себе в подручные и слуги, как режиссирует соответствующие ритуалы. Так совпало, что жизнь сама подбрасывает сюжеты, перед которыми меркнут самые страшные и смелые театральные фантазии. Не успел Максим Суханов отыграть премьеру в Берлине, как пришло известие из России, что в исправительной колонии особого режима «Полярный волк» в поселке Харп скончался Алексей Навальный. Оппозиционному лидеру было 47 лет. А дальше почти девять дней заняли переговоры с властями о том, чтобы отдать его тело матери. Были и шантаж, и уговоры, и угрозы.. Все это происходило в режиме онлайн, заставляя вспомнить трагедии Софокла и Ануя, где, как известно, основное действие разворачивается вокруг непогребенного тела, когда оспаривается само право исполнить долг перед умершим.

- Когда произносишь слово «трагедия», все равно в нем слышится что-то человеческое, — говорит Максим Суханов. — Достаточно вспомнить диалог Антигоны и Креона у Ануя. А то, что недавно происходило на наших глазах в морге Салехарда, это какой-то ад, что-то, чему у меня названия нет. И ни у кого нет. Как это возможно — не отдавать мертвое тело сына его матери? Сказали: закопаем тут, за Полярным кругом, если не выполните наши условия… Хотя, мне кажется, любая власть в этой ситуации только бы выиграла в моральном плане, если бы сделала все, как хотела мать. Что это, как не бесовщина? Другого объяснения у меня нет. Известно, что когда судили нацистского преступника Адольфа Эйхмана, он на все обвинения отвечал одной фразой: «Это был приказ». Приказы вышестоящих начальников не обсуждаются. Наверное, когда-нибудь мы узнаем, от кого поступали указания сотрудникам ФСИН, когда они тянули с выдачей тела Навального. Но в тот момент ошеломила сама примитивность и убогость сознания. Тут что верующему, что неверующему остается одно — отпрянуть и замереть в ужасе. Я просто не понимаю, что мне рядом с этим делать.

Фото Виктория Назарова, предоставлено продюсером спектакля «Кремулятор» / Spektr. Press

Быть готовым ко всему

В Германию Суханов перебрался еще в 2006 году. Семейная летопись гласит, что в его родословной имеется чистокровный немец — его прапрадед Филипп Карл Гарде, приехавший в Россию в начале ХIХ века и обосновавшийся в Ярославской губернии. У Филиппа было 12 дочерей, одна из которых — родная прабабушка Максима Суханова. Но свой переезд в Германию актер объясняет не столько «зовом крови», сколько собственными предчувствиями.

- Вообще по природе своей я «интуит», — признается Максим. — И как-то сразу почувствовал, что все поворачивается в сторону, которая не сулит ничего хорошего. Тут и разгон НТВ, и процесс над Ходорковским, и война в Грузии… Все это были сигналы, которые нельзя оставлять без внимания. Я никогда не скрывал своей позиции и по Крыму, и по делу Олега Сенцова. Но до поры до времени никаких цензурных ограничений или преследований со стороны власти не было. Я мог сниматься, где хотел, играть то, что сам для себя выбирал, работать только с теми, кто был мне интересен. Мне нравилось жить на два дома, на две страны. Хотя проекта на немецком языке у меня до сих пор нет. Но думаю, что, в конце концов, все придет к тому, что начну играть и на немецком языке тоже. В этом смысле пример моей партнерши по «Стране глухих» Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре меня очень вдохновляет. Я очень рад, что в «Кремуляторе» мне представилась возможность поработать с Максимом Диденко. Он — редкий режиссер, с которым можно работать почти без слов. Особая трудность заключалась в мгновенности переходов от крупных планов, транслируемых на экран, к обыденному существованию на сцене. Как делать это без «швов», как оставаться абсолютно естественным, не думать о том, виден ты или нет? Я же не знаю, когда включится камера и когда она выключится… Но отсюда и эффект подлинной жизни, которая рождается и исчезает прямо сейчас, у зрителей на глазах. Кажется, в «Кремуляторе» у нас это получилось.

На мой вопрос, существуют ли перспективы создания в Берлине «русского театра в изгнании», Максим отвечает утвердительно. Город живой, мультикультурный, русскоязычная публика всегда была и есть, а сейчас ее стало заметно больше. Почему нет?

- Я живу в моменте. Ничего наперед не планирую. В России может быть все, что угодно, и надо быть к этому готовым. Что касается нынешних «патриотов», среди которых оказалось немало моих бывших приятелей, я им не верю. Сколько бы они ни клялись в любви к родине и ни объясняли, что они разделяют с ней ее судьбу, игнорировать правду нельзя.

Фото Виктория Назарова, предоставлено продюсером спектакля «Кремулятор» / Spektr. Press

Запрос в небеса

Спрашиваю Максима: как он считает, какая судьба ждет тех россиян, которые не поддержали войну и вынуждены были уехать? Из недавней истории мы знаем пример той же Марлен Дитрих, которая, спустя 16 лет после поражения Германии во второй мировой войне, приехала в Берлин и была встречена плакатами «Убирайся в свою Америку!», а главное — полупустыми залами, которых у нее не было за всю ее карьеру.

- Поразительно, но немцы в своем отношении более последовательны и сплочены, чем русские, — отвечает Суханов. — У нас же может все легко повернуться на 180 градусов и восприниматься все ровно наоборот. «Ну, наконец-то!», «Дождались!», «Теперь можно и помирать»… То, что сейчас творится, — это театр абсурда, и то, что [случится] потом, вполне возможно тоже обернется абсурдом, только с другим знаком и под другими лозунгами. Все непредсказуемо. В этом смысле немцы от русских радикально отличаются. И, если честно, я даже не знаю, что лучше.

- Ты представляешь себе возвращение в Россию, в Москву, в свой родной Ветошный переулок, где прошло твое детство?

- Скажем так, я работаю над тем, чтобы это себе не представлять. Над этим действительно надо серьезно работать.

- А как?

- Так же, как над ролью. Тут очень важна установка. Правильная установка — очень важная вещь. Ты посылаешь энергетический запрос в небеса. Когда ты соглашаешься на новую роль, ты начинаешь ею жить. Ты о ней постоянно думаешь, ты пытаешься открыть в себе что-то новое. Мне кажется, надо как можно меньше оглядываться в прошлое. Это только приближает старость. А жизнь — это путешествие. Меняются названия городов, вид из окна, часовые пояса, но мы остаемся теми же, что и были. С нашими пристрастиями, представлениями о добре и зле, с нашим эстетическим чувством. Никуда это не уходит. И как хорошо, если это путешествие ты совершаешь не один. Когда есть кто-то рядом, с кем ты можешь поделиться своими открытиями, надеждами и печалями. На самом деле, в прошлое возвращаться легко, а вот приближать будущее — гораздо труднее. Как любил повторять Виктор Некрасов: «Лучше умереть от тоски по родине, чем от злости на ее великих просторах».